©iStockphoto.com/Peter Booth

前回の投稿では、優れたアイデアの要件として「対極」または「多様な」要素の組み合わせについて採り上げました。

今回はその続編。本題に入るにあたり、もう一回だけ例のアイデア本の名著「アイデアのつくり方」(ジェームスWヤング−著/今井茂雄−訳/竹内均−解説)のアイデアの定義を思い出してみますと...

「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせ」

そう。そうでした。前回はこの定義から「どう組み合わせれば優れたアイデアになりやすいか?」にフォーカスして考察したわけですね。

で、今回は「新しい組み合わせ」の「新しい」っていったい何よ?について考えてみたいと思います。

「アイデアの新しさ」って何?

私は「アイデアの新しさ」=『自分の中にある「既知」との距離』という意味だと思っています。

わかりやすく言うと「自分自身の経験、知識、パラダイムなどとのズレ加減」とでも言いましょうか。だとすれば、自分自身内面のデータベースに照らしてみてズレが大きければ大きいほど(自分の中の「既知」との距離が大きいほど)、その人にとって「新しい」ってことになりますね。

アイデアは新しけりゃいいってもんでもない

では、アイデアは情報の受け手にとって新しければいいのか?

私はちょっと違うんじゃないかと思ってます。

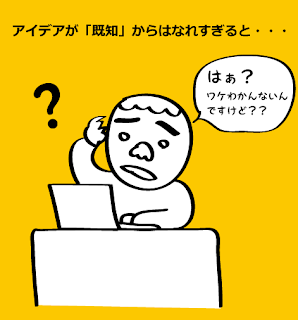

それは、新しすぎると情報の受け手がアイデアの価値を理解できなくなっちゃうからです。

もちろん、「既知」に近すぎてもダメ。「既知」と「アイデア」のほどよい距離感をキープするのが大切なんですね。

「半歩先」を意識したユーミンとLINE

ながらく音楽界の第一線で活躍している松任谷由実さんは、「時代の半歩先」をつねに意識していたと言われています。

芸術性やご自身の美学を表現する一方で、多くの支持を得なければならない音楽業界において、一歩先を行けばその楽曲を理解できないリスナーが出てきてしまうということを直感的に感じていたのではないでしょうか。

このことは、テック系サービスにも当てはまるかもしれません。

たとえばLINE。いままさに劇的なスピードで市場に浸透していますよね。

このサービスのキャッチフレーズは「無料通話・無料メールアプリ LINE」です。

欧米生まれのアプリ市場か香り立つエッジの効いたクールな印象は無縁です。でも、テキスト中心だったスマホでのコミュニケーションをスタンプによる情緒的なものを付加することで多くのユーザーを惹きつけました。

きめ細かく練り上げられた「半歩先」のサービスだからこそマジョリティからの理解も得られやすくキャズム越えがあまり大きな問題になりません。いやむしろ「マジョリティ」サイドから火がついたような印象を受けます。

勉強になります。

アイデアに求められる新しさは...

これまで「半歩先」「既知とのほどよい距離感」と、なんとも曖昧な表現でやり過ごしてきた訳ですがw、もう少し明確に言えば

「ターゲットユーザー、オーディエンスの「既知」に重なる要素と外れる要素を両方兼ね備えていること」

これこそが「ほどよい距離感」「半歩先」の正体なのではないかと思うわけであります。

で、重なりこそが「レレバント」であり、外しの部分は「純粋な新規性」に相当すると。

もちろん「重なり」と「外し」の配合はケースに応じて戦略的に変えていいと思うんですけど、「両方兼ね備えている」ことはマーケットに受け入れられる上で、とても大切だと思いますハイ。

(イラスト/ふじいかつなり)